慰霊の日が近づき、小学校は平和学習モード。われわれ読み聞かせボランティアも学校からの要請を受け、先週来そのようなテーマの読み聞かせを行なっている。戦中・戦後の話にとどまらず、1959年の宮森小学校米軍ジェット機墜落事件を扱った『6月の空 https://mangroove.shop-pro.jp/?pid=26519704 』もよく読まれている。

沖縄の平和学習は、戦争や軍隊による人生に非必然的な死、という避けるべき最悪のエンドポイントをよく認識させ、それを許さない社会を構築することを目指し、その方法として体験と物語を語り継いでいくことに強烈な強みを持っている。

でも、オレなんかから見ると全体像の把握に欠けるところがあるのと、もうひとつ、オレは物語がちょっと苦手というか、強烈な体験をフィクションで再体験することに今ひとつピンとこないタチなので、人類が発明したもうひとつの再体験形式である数字と統計による読み聞かせ? をやっている。

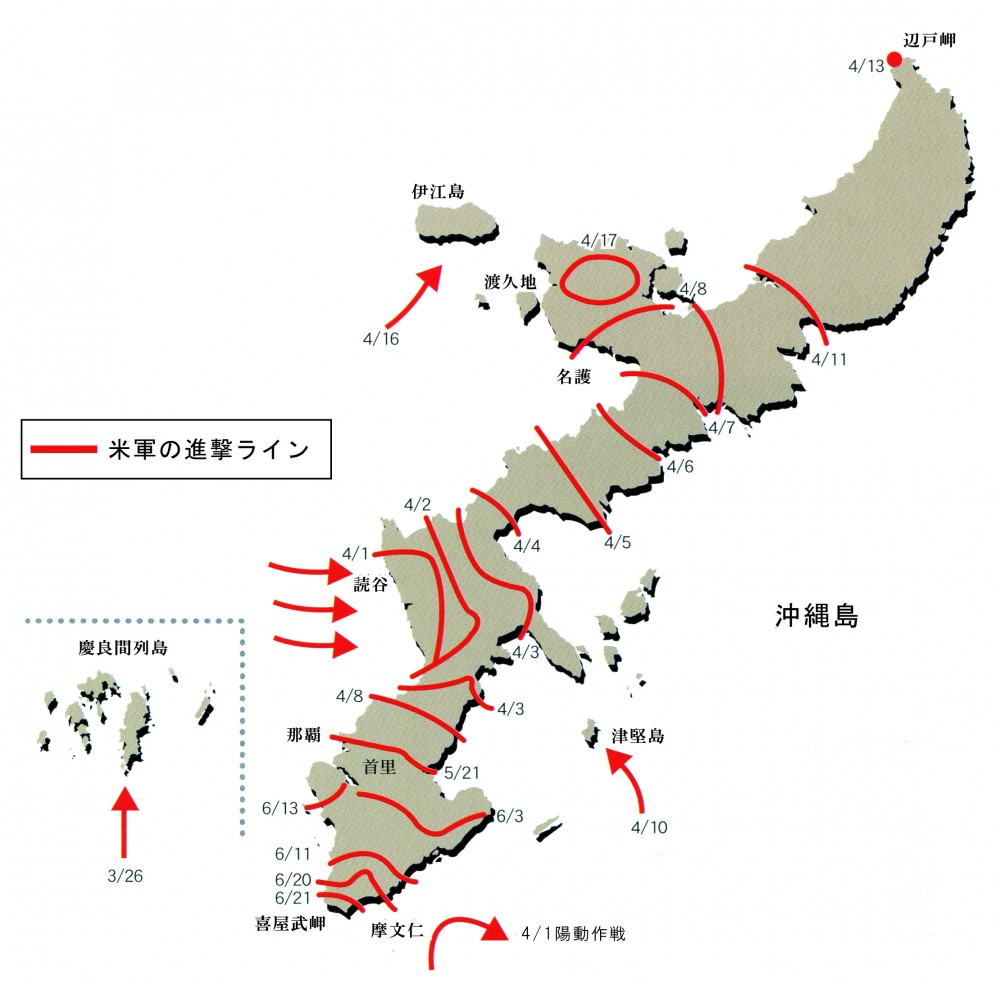

具体的には地図に米軍の侵攻ラインと日付を書いたものを見せ、県民の死亡率を見せ、「それでは次は左隣の人が死にました」と宣言していくということをしている。

今日は高学年担当になったので、より解像度が上がるように、昭和20年の小学校5年生になってもらった。

「昭和9年生まれ、ぼくの母と同い年ですね。戦争は4歳の時に始まりました。日中戦争。子供の頃からずーっと戦争やってる。」から始めた。太平洋戦争の開戦から戦況の悪化まで流し、疎開者を募り、半分に死亡宣告。逃げる方向を聞いて、また死亡宣告。さらに暑い中を逃げ回っても終わらない、8月に本土は終戦だけど、そんなことは知らないで逃げ回ってることを教える。

学習になってるのかどうかわからないけど、自分のしてない体験は伝えられない。それなら地図と数字の統計で再体験するというスキルを伝えたいと思う。